La beta-alanina rappresenta uno degli integratori più studiati nell’ambito della nutrizione sportiva, con un crescente corpo di evidenze scientifiche che ne supporta l’efficacia ergogenica. Ma cosa rende questo aminoacido così interessante per gli atleti? E soprattutto, per quali tipologie di sport risulta realmente efficace?

- Introduzione: perché i muscoli si affaticano durante l’esercizio intenso?

- Il sistema di difesa naturale: la carnosina muscolare

- La supplementazione con beta-alanina è efficace?

- Test di Capacità vs test di Performance: una distinzione fondamentale

- Co-supplementazione: la sinergia con il bicarbonato di sodio

- Applicazioni pratiche per atleti e sport specifici

- Protocolli di supplementazione di beta-alanina

- Variabilità individuale e fattori genetici

- Sicurezza e effetti collaterali della beta-alanina a breve e lungo termine

- Confronto con altri ergogenici: posizionamento della beta-alanina

- Conclusioni: raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche

- Bibliografia

Introduzione: perché i muscoli si affaticano durante l’esercizio intenso?

Immaginate di essere nel finale di una gara di 400 metri, oppure nell’ultimo minuto di un round di boxe ad alta intensità. I muscoli bruciano come se fossero in fiamme, le gambe si fanno pesanti, quasi di pietra. Ogni gesto richiede uno sforzo immenso, la capacità di esprimere forza sembra svanire progressivamente nonostante la vostra volontà di non cedere, di continuare. Questa sensazione di fatica muscolare acuta non compare per caso: è il risultato di precisi meccanismi biochimici che avvengono all’interno delle fibre muscolari quando lavoriamo ad alta intensità.

Le vie di produzione energetica cellulare durante l’esercizio

Quando ci alleniamo a intensità moderate, i nostri muscoli producono energia principalmente attraverso il metabolismo aerobico: l’ossigeno disponibile permette ai mitocondri (le “centrali energetiche” cellulari) di ossidare completamente glucosio e grassi, producendo grandi quantità di ATP in modo efficiente. Tuttavia, aumentando progressivamente l’intensità dell’esercizio, si arriva a un punto critico in cui la richiesta energetica muscolare supera la capacità del sistema aerobico di fornire ATP alla velocità necessaria. L’ossigeno disponibile, pur continuando a essere utilizzato, non è più sufficiente a soddisfare l’intera domanda energetica.

A questo punto, l’organismo attiva un sistema metabolico alternativo e complementare: la glicolisi anaerobica. Questo processo avviene nel citoplasma della cellula muscolare e permette di produrre energia rapidamente senza dipendere dall’ossigeno. La glicolisi scinde una molecola di glucosio in due molecole di piruvato, generando 2 molecole di ATP (la “valuta energetica” cellulare) e 2 molecole di NADH, che trasportano elettroni e protoni.

I limiti della glicolisi anaerobica

Questo processo è estremamente veloce per generare energia in breve tempo, ma comporta due importanti limitazioni.

1) Problemi di efficienza

Innanzitutto, è molto meno efficiente dal punto di vista energetico: la glicolisi anaerobica produce solo 2 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio, contro le circa 30-32 molecole ottenibili attraverso l’ossidazione aerobica completa nei mitocondri. È come scegliere tra un generatore di emergenza potente ma con autonomia limitata, e una centrale elettrica efficiente ma che richiede più tempo per aumentare la produzione.

2) Accumulo di ioni idrogeno (H⁺) e di acido lattico

In secondo luogo, durante l’esercizio ad alta intensità si verifica un accumulo progressivo di ioni idrogeno (H⁺) all’interno delle cellule muscolari. Questo avviene perché l’ATP viene idrolizzato rapidamente per fornire energia alle contrazioni muscolari (processo che rilascia H⁺), mentre i mitocondri non riescono a rifosforilarlo abbastanza velocemente attraverso la fosforilazione ossidativa (processo che consuma H⁺). Per permettere al metabolismo anaerobico di continuare a funzionare, il piruvato prodotto dalla glicolisi viene convertito in lattato dall’enzima lattato deidrogenasi, una reazione che rigenera il NAD⁺ necessario per mantenere attiva la glicolisi. Tuttavia, questa conversione non è sufficiente a compensare l’accumulo complessivo di ioni idrogeno derivante dall’intensa attività contrattile.

L’acidosi muscolare

L’accumulo di ioni idrogeno provoca una progressiva riduzione del pH intracellulare, fenomeno noto come acidosi muscolare. A riposo, il pH all’interno delle fibre muscolari si aggira intorno a 7.0, mentre durante esercizi ad altissima intensità può scendere fino a 6.2-6.5. Questo ambiente progressivamente più acido interferisce con numerosi processi critici per la contrazione muscolare:

- riduce l’attività degli enzimi glicolitici (rallentando ulteriormente la produzione di energia),

- compromette il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico (fondamentale per l’accoppiamento eccitazione-contrazione), e

- diminuisce la sensibilità delle proteine contrattili (actina e miosina) al calcio stesso.

Il risultato pratico? La capacità del muscolo di generare forza cala drasticamente, la velocità di contrazione diminuisce, e percepiamo quella caratteristica sensazione di “muscoli che bruciano” e di fatica crescente.

L’acidosi muscolare rappresenta quindi uno dei principali fattori limitanti della performance in tutti quegli sport ed esercizi caratterizzati da sforzi ad alta intensità della durata di circa 30 secondi a 10 minuti.

Il sistema di difesa naturale: la carnosina muscolare

Fortunatamente, l’evoluzione ha dotato i nostri muscoli di un sofisticato sistema di difesa contro l’acidosi: la carnosina.

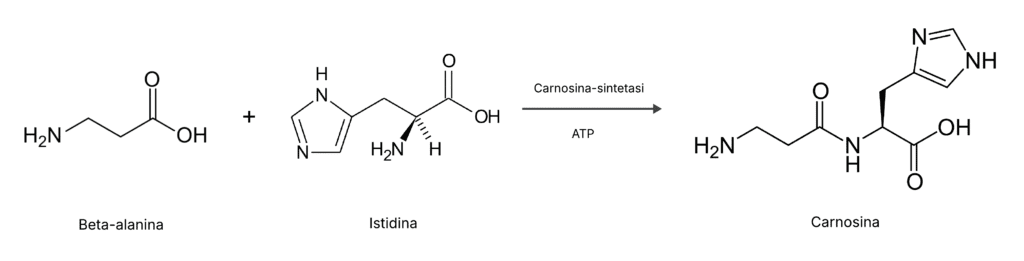

La carnosina è un dipeptide formato dalla combinazione di due aminoacidi: beta-alanina e L-istidina.

La reazione di sintesi è catalizzata dall’enzima carnosina sintasi e avviene all’interno delle cellule muscolari. La carnosina è presente in concentrazioni particolarmente elevate nelle fibre muscolari di tipo II, quelle reclutate preferenzialmente durante esercizi esplosivi e ad alta intensità.

Come agisce la carnosina? Il concetto di tampone

La carnosina funziona come un “tampone chimico” intracellulare.

Cos’è il pH

Il pH è una scala che misura l’acidità o la basicità di una soluzione ed è definito come il logaritmo negativo (inverso) della concentrazione di ioni idrogeno (H⁺): più è alta la concentrazione di H⁺, più basso è il pH e più acido è l’ambiente. Valori di pH bassi (sotto 7) indicano ambiente acido, valori alti (sopra 7) ambiente basico, mentre 7 è neutro.

L’effetto tampone

Una soluzione tampone è una soluzione che contiene sostanze che la rendono capace di resistere alle variazioni di pH quando vengono aggiunti acidi o basi, funzionando come un “ammortizzatore” chimico. Nel citoplasma muscolare, la presenza di carnosina crea appunto una soluzione tampone: quando gli ioni H+ si accumulano durante l’esercizio intenso, la carnosina li “cattura” temporaneamente impedendo al pH di scendere troppo rapidamente.

Questo effetto tampone è possibile grazie al gruppo imidazolico presente nella struttura della carnosina, un anello chimico capace di legare e rilasciare ioni idrogeno. La caratteristica fondamentale di questo gruppo è il suo pKa (punto di equilibrio acido-base) di circa 6.8-7.0, che corrisponde esattamente all’intervallo di pH in cui lavora il muscolo durante esercizio intenso (da 7.0 a riposo fino a 6.2-6.5 sotto sforzo massimale).

In pratica, la carnosina agisce come una spugna molecolare che assorbe l’acidità nel momento e nel luogo in cui serve davvero, rallentando la caduta del pH e permettendo ai muscoli di mantenere più a lungo la loro capacità contrattile.

Il vantaggio di avere tanta carnosina

Atleti con concentrazioni muscolari più elevate di carnosina dispongono quindi di una maggiore capacità tampone: possono tollerare meglio l’acidosi, ritardare l’insorgenza della fatica e, potenzialmente, migliorare la performance in attività che dipendono fortemente dal sistema anaerobico lattacido.

Dove entra in gioco la beta-alanina?

Ed è qui che la supplementazione con beta-alanina diventa strategicamente rilevante. La sintesi della carnosina muscolare richiede la disponibilità di entrambi gli aminoacidi che la compongono: beta-alanina e L-istidina.

L’istidina

L’istidina è un aminoacido essenziale, termine che in biochimica indica una molecola che l’organismo non è in grado di sintetizzare autonomamente in quantità sufficienti e che deve quindi essere necessariamente introdotta con l’alimentazione. Nonostante questa dipendenza dalla dieta, l’istidina è ampiamente disponibile perché presente in abbondanza in carni, pesce, uova e legumi, mantenendo concentrazioni plasmatiche elevate (circa 70-90 μmol/L).

La beta-alanina

La beta-alanina, al contrario, rappresenta il fattore limitante.

Quest’ultima è infatti un aminoacido non proteogenico (cioè che non viene incorporato nelle proteine) e non essenziale che viene sintetizzato in quantità relativamente piccole nel fegato e può essere acquisito nella dieta da fonti animali, ma non vegetali: la principale è la digestione della carnosina presente nella carne (che fornisce solo 250-400 mg per porzione).

Il risultato è che le concentrazioni plasmatiche di beta-alanina (~3-10 μmol/L) sono circa 10 volte inferiori rispetto a quelle dell’istidina, creando un vero e proprio “collo di bottiglia” metabolico per la sintesi della carnosina.

Quale supplementazione ha quindi effetti sulla sintesi di carnosina?

Questa diversa disponibilità dei due precursori spiega perché la supplementazione con sola istidina non aumenta la carnosina muscolare, mentre quella con beta-alanina produce incrementi del 40-80% rispetto ai valori basali. Aumentando l’apporto di beta-alanina attraverso la supplementazione, è possibile rimuovere questo limite e incrementare significativamente le concentrazioni muscolari di carnosina, potenziando così la capacità tampone intracellulare. In particolare, è stato dimostrato che i dosaggi di beta-alanina che vanno da 3,2 a 6,4 g al giorno somministrati per 4 settimane aumentano i livelli di carnosina muscolare del 42%-66% .

In termini pratici, questo si traduce in una maggiore resistenza all’acidosi durante esercizi ad alta intensità, un ritardo nell’insorgenza della fatica muscolare, e potenziali miglioramenti nella performance sportiva.

Altri meccanismi potenziali dell’azione della carnosina

Oltre all’effetto tampone, studi recenti suggeriscono che la carnosina possa esercitare altre funzioni rilevanti per la performance:

- Attività antiossidante: la carnosina può neutralizzare specie reattive dell’ossigeno (ROS) prodotte durante l’esercizio intenso

- Modulazione del calcio: potrebbe influenzare la sensibilità al calcio delle proteine contrattili

- Protezione dalle glicazioni: previene la formazione di prodotti avanzati di glicazione (AGEs) che possono compromettere la funzione proteica

Tuttavia, questi meccanismi aggiuntivi richiedono ulteriori conferme sperimentali prima di poter essere considerati contributi significativi all’effetto ergogenico della beta-alanina.

Ma quanto è realmente efficace la beta-alanina? Per quali sport e tipologie di esercizio risulta vantaggiosa? E quali sono i protocolli di supplementazione certificati scientificamente?

La supplementazione con beta-alanina è efficace?

Gli studi confermano che la supplementazione con la beta-alanina produce un miglioramento reale e misurabile sulla performance fisica rispetto al placebo. L’entità di questo miglioramento è moderata ma consistente. I dati indicano che l’assunzione di una dose mediana totale di 179 grammi di beta-alanina può produrre un miglioramento medio del 2,85% rispetto al placebo. In termini pratici, parliamo di incrementi della performance che, pur non essendo eclatanti, possono fare la differenza tra vincere e perdere in contesti competitivi dove ogni frazione di secondo o ogni ripetizione in più conta.

Tuttavia, il dato più rilevante emerso dalla ricerca riguarda la specificità dell’effetto: la beta-alanina non funziona allo stesso modo per tutti i tipi di esercizio. La durata dello sforzo fisico si è rivelata il fattore determinante nell’efficacia della supplementazione. In altre parole, per alcune tipologie di esercizio la beta-alanina produce benefici evidenti, mentre per altre risulta praticamente inefficace. Comprendere questa distinzione è fondamentale per evitare di investire tempo e denaro in un integratore che potrebbe non essere adatto al proprio sport o obiettivo.

L’Importanza della durata dell’esercizio

L’analisi per sottogruppi ha evidenziato che la beta-alanina esercita il suo effetto ottimale su esercizi della durata compresa tra 0.5 e 10 minuti. Questa finestra temporale corrisponde alla fase in cui il sistema energetico anaerobico lattacido è predominante e l’acidosi muscolare diventa il fattore limitante primario della performance.

Per esercizi di durata inferiore ai 60 secondi, dove prevale il sistema ATP-fosfocreatina, la beta-alanina non ha mostrato benefici significativi.

Al contrario, per sforzi prolungati oltre i 10 minuti, l’effetto ergogenico tende a diminuire, probabilmente perché altri fattori metabolici (deplezione del glicogeno, fatica centrale, termoregolazione) diventano più rilevanti dell’acidosi nella genesi della fatica.

Test di Capacità vs test di Performance: una distinzione fondamentale

Quando si valuta l’efficacia della beta-alanina, un aspetto metodologicamente rilevante riguarda la differenza tra due tipologie di test che vengono utilizzati. Comprendere questa distinzione è cruciale per interpretare correttamente i risultati della ricerca scientifica e tradurli in applicazioni pratiche.

Test di capacità (time to exhaustion): In questi test, i partecipanti devono mantenere un’intensità di esercizio costante e predefinita (ad esempio, correre a 16 km/h sul tapis roulant o pedalare a 300 watt) il più a lungo possibile fino all’esaurimento totale. Il parametro misurato è quindi il tempo totale per cui riescono a sostenere quello sforzo costante prima di doversi arrendere. Si tratta essenzialmente di una prova di resistenza massimale a intensità fissa.

Test di performance (time trial): In questi test, i partecipanti devono completare una determinata distanza o quantità di lavoro (ad esempio, 2000 metri di corsa, 4 km in bicicletta, o un numero prefissato di ripetizioni) nel minor tempo possibile. Qui l’intensità non è imposta dall’esterno, ma viene autoregolata dall’atleta in base alle proprie sensazioni e strategie di gara. È quello che avviene realmente nelle competizioni sportive.

I risultati hanno rivelato, nella finestra temporale ottimale di 0.5-10 minuti, una differenza sostanziale nell’efficacia della beta-alanina tra queste due tipologie di test.

Quali effetti ha la beta-alanina in ciascuno di questi due test?

Nei test di capacità (resistenza a intensità fissa): la beta-alanina ha prodotto miglioramenti molto evidenti, con incrementi del tempo di esaurimento che in alcuni studi hanno raggiunto il 10-20%. In pratica, se un atleta riusciva a mantenere una certa intensità per 5 minuti prima della supplementazione, dopo il protocollo con beta-alanina poteva resistere anche 30-60 secondi in più.

Nei test di performance (gare contro il tempo): l’effetto è stato notevolmente più contenuto, con miglioramenti tipicamente nell’ordine dell’1-3%. Se un atleta completava 2000 metri in 8 minuti, la supplementazione con beta-alanina potrebbe ridurre il tempo di pochi secondi (5-15 secondi circa).

Questa differenza non è casuale e ha importanti implicazioni pratiche.

Perché nei test di capacità l’effetto della beta-alanina è così brillante?

I test fino all’esaurimento a intensità costante rappresentano una situazione “artificiale” che difficilmente si verifica nelle competizioni reali. Quando chiediamo a un atleta di mantenere un’intensità predefinita fino al collasso, stiamo eliminando un elemento fondamentale della performance sportiva: la gestione strategica dello sforzo, nota come pacing.

Nelle situazioni reali di gara:

- L’atleta deve dosare le energie per l’intera durata della competizione

- Non può permettersi di “esplodere” nei primi minuti e collassare alla fine

- Deve regolare continuamente l’intensità in base alle sensazioni di fatica, alla presenza di avversari, al percorso

- La componente mentale e decisionale gioca un ruolo cruciale

Nei test di laboratorio a intensità fissa:

- L’intensità è imposta dall’esterno e costante

- L’obiettivo è semplicemente resistere il più a lungo possibile

- Non c’è strategia di gara, solo resistenza alla fatica

- Il “vantaggio” dato dalla beta-alanina (ritardare l’acidosi) si traduce direttamente in tempo aggiuntivo

In altre parole, quando un atleta supplementato con beta-alanina partecipa a un test fino all’esaurimento, può semplicemente “resistere di più” nell’ultima fase critica in cui l’acidosi diventa insostenibile. Ma in una gara reale, dove deve gestire strategicamente le energie, questo vantaggio si diluisce: l’atleta non spinge necessariamente più a lungo al limite assoluto, ma distribuisce lo sforzo in modo più controllato.

Cosa significa per gli atleti?

Questa distinzione ci dice che:

- La beta-alanina funziona davvero, ma l’entità del beneficio in gara è probabilmente più vicina all’1-3% che al 10-20% osservato in alcuni test di laboratorio.

- Un miglioramento dell’1-3% è comunque significativo in contesti competitivi: può significare la differenza tra un podio e un quarto posto, tra un record personale e una prestazione ordinaria.

- Gli sport con componenti di “resistenza massimale” potrebbero beneficiare maggiormente dell’integrazione con beta-alanina: pensiamo all’ultimo giro di una gara di medio fondo, all’ultimo round di un incontro di arti marziali miste (MMA), o alla fase finale di un workout di CrossFit, dove effettivamente si arriva vicini all’esaurimento.

- Le aspettative devono essere realistiche: la beta-alanina non trasforma magicamente le prestazioni, ma offre un margine incrementale che, sommato ad allenamento, nutrizione e altre strategie, può contribuire al successo competitivo.

In sintesi, i risultati di laboratorio (time to exhaustion) mostrano il potenziale massimo della beta-alanina in condizioni controllate. Invece i risultati delle prove contro il tempo (time trial) riflettono meglio cosa aspettarsi nelle competizioni reali.

Entrambi i dati sono utili: il primo per comprendere il meccanismo d’azione, il secondo per stabilire aspettative realistiche.

Co-supplementazione: la sinergia con il bicarbonato di sodio

Uno degli aspetti più interessanti che gli studi evidenzano riguarda la co-supplementazione di beta-alanina con bicarbonato di sodio. Quando questi due ergogenici vengono assunti contemporaneamente, il miglioramento della performance raggiunge i valori più elevati in assoluto, con effetti sostanzialmente maggiori rispetto all’uso della sola beta-alanina.

Questa sinergia ha una solida base fisiologica.

- Mentre la beta-alanina aumenta il tampone intracellulare attraverso la carnosina,

- il bicarbonato di sodio potenzia il sistema tampone extracellulare, contrastando l’acidosi nel sangue e nel liquido interstiziale.

L’azione combinata su entrambi i compartimenti produce un effetto additivo significativo, rendendo questa combinazione particolarmente interessante per discipline che richiedono sforzi ripetuti ad altissima intensità.

Tuttavia, è importante considerare che il bicarbonato di sodio può causare disturbi gastrointestinali in alcuni soggetti, specialmente se assunto in dosi elevate (tipicamente 0.3 g/kg di peso corporeo). Per questo motivo, è consigliabile testare individualmente la tollerabilità di questa strategia durante gli allenamenti, prima di implementarla in competizione.

Pubblicità

Applicazioni pratiche per atleti e sport specifici

Alla luce dei dati scientifici presentati, quali sono le indicazioni concrete per l’utilizzo della beta-alanina in ambito sportivo?

Quali sport che rispondono meglio all’integrazione con beta-alanina?

Gli sport che traggono maggior beneficio dalla supplementazione con beta-alanina sono quelli caratterizzati da sforzi ad alta intensità della durata di 30 secondi a 10 minuti, dove l’acidosi muscolare è il fattore limitante principale:

- Atletica leggera: 400 metri, 800 metri, 1500 metri

- Nuoto: gare dai 100 ai 400 metri

- Canottaggio: 2000 metri (circa 6-8 minuti)

- Ciclismo su pista: inseguimenti individuali e a squadre, specialità sprint

- Sport da combattimento: round di pugilato, MMA, lotta

- CrossFit e allenamenti ad alta intensità (HIIT): WOD della durata di 2-10 minuti

- Sport di squadra: nelle fasi di gioco caratterizzate da sprint ripetuti ad altissima intensità

Quali sport hanno benefici limitati o nulli dalla supplementazione con beta-alanina?

Al contrario, la beta-alanina appare meno efficace o inefficace per:

- Sforzi brevissimi (<30 secondi): sollevamento pesi olimpico, lancio del peso, sprint sui 100 metri, dove prevale il sistema ATP-fosfocreatina

- Endurance prolungata (>45-60 minuti): maratona, ciclismo su strada di lunga distanza, triathlon Ironman, dove la fatica è multifattoriale e l’acidosi non è il limitante primario

- Sport tecnici a bassa intensità metabolica: golf, tiro con l’arco, sport di precisione

Protocolli di supplementazione di beta-alanina

Sulla base della letteratura scientifica consolidata, ecco i protocolli di supplementazione raccomandati:

Fase di carico

Dosaggio: 4-6 grammi al giorno Durata: 4-12 settimane Frazionamento: Suddividere la dose giornaliera in 4-6 assunzioni da 0.8-1.5 grammi ciascuna per minimizzare la parestesia (formicolio cutaneo) Timing: Preferibilmente con i pasti per aumentare l’assorbimento tramite stimolazione insulinica

Fase di mantenimento

Una volta raggiunti livelli elevati di carnosina muscolare (generalmente dopo 4-12 settimane), è possibile ridurre il dosaggio a 1.2-2 grammi al giorno per mantenere le concentrazioni ottimali.

Variabilità individuale e fattori genetici

Un aspetto spesso sottovalutato nella supplementazione con beta-alanina riguarda l’ampia variabilità interindividuale nella risposta. Studi hanno documentato che l’aumento della carnosina muscolare dopo un identico protocollo di supplementazione può variare dal 20% al 80% tra diversi soggetti.

Questa variabilità può dipendere da:

- Livelli basali di carnosina: soggetti con concentrazioni iniziali più basse tendono a rispondere meglio

- Composizione delle fibre muscolari: maggiore percentuale di fibre di tipo II correlata con livelli più elevati di carnosina

- Espressione del trasportatore TauT: responsabile dell’uptake di beta-alanina nelle cellule muscolari

- Fattori genetici: polimorfismi genetici potrebbero influenzare la sintesi e il turnover della carnosina

- Età: soggetti anziani potrebbero avere una capacità ridotta di sintesi della carnosina; e tuttavia, nonostante possa diminuire con l’età, la concentrazione di carnosina viene ancora comunque incrementata dalla supplementazione con beta-alanina

Sicurezza e effetti collaterali della beta-alanina a breve e lungo termine

Un aspetto rassicurante emerso dalla letteratura scientifica riguarda l’eccellente profilo di sicurezza della beta-alanina. Studi che hanno impiegato protocolli di supplementazione fino a 24 settimane non hanno riportato effetti avversi significativi su parametri ematici e biochimici (funzionalità epatica, renale, profilo lipidico), composizione corporea (peso, massa grassa, massa magra), marcatori di infiammazione sistemica e pressione arteriosa e frequenza cardiaca a riposo.

Il problema della parestesia con dosi elevate di beta-alanina

La parestesia (sensazione di formicolio sulla pelle, spesso localizzata su viso, collo e mani) è invece un effetto collaterale comune e innocuo. Si verifica quando si assumono dosi superiori a 800 mg di beta-alanina in un’unica somministrazione. Questo fenomeno è dovuto all’attivazione di recettori cutanei specifici (recettori MrgprD) ed è completamente reversibile, con risoluzione spontanea entro 60-90 minuti.

Per minimizzare questo effetto, che alcuni soggetti trovano fastidioso, è possibile:

- Frazionare maggiormente le dosi giornaliere

- Utilizzare formulazioni a rilascio prolungato (sustained-release)

- Assumere la beta-alanina durante i pasti

Altri effetti collaterali della supplementazione con beta-alanina

L’unico altro effetto collaterale documentato, oltre alla già citata parestesia, riguarda un adattamento del trasportatore cellulare che permette alla beta-alanina di entrare nelle cellule muscolari (chiamato TauT). Dopo supplementazione prolungata, l’organismo tende a ridurre leggermente il numero o l’attività di questi trasportatori sulla membrana cellulare.

Questo fenomeno, noto come down-regolazione, è una risposta fisiologica completamente normale. Infatti, quando una sostanza diventa molto abbondante nel sangue, le cellule riducono progressivamente i “cancelli d’ingresso” per evitare un sovraccarico eccessivo.

Questo adattamento non comporta conseguenze negative note sulla salute o sulla funzione muscolare. La carnosina già accumulata nei muscoli durante la supplementazione rimane disponibile e funzionale. Inoltre, quando si sospende l’assunzione di beta-alanina, l’espressione del trasportatore ritorna gradualmente ai livelli normali nel giro di alcune settimane, dimostrando che si tratta di un aggiustamento reversibile e non di un danno permanente.

Va comunque precisato che la maggior parte degli studi ha coinvolto adulti sani e atleti, mentre mancano dati su popolazioni speciali (donne in gravidanza, bambini, soggetti con patologie renali o epatiche). In questi casi, è prudente evitare la supplementazione in assenza di specifiche indicazioni mediche.

Confronto con altri ergogenici: posizionamento della beta-alanina

Nel panorama degli integratori per lo sport, come si posiziona la beta-alanina rispetto ad altri ergogenici evidence-based?

Creatina monoidrato

La creatina rimane probabilmente l‘integratore più efficace per migliorare performance in sforzi molto brevi e intensi (<30 secondi) e per aumentare la massa muscolare. La beta-alanina e la creatina operano su sistemi energetici e finestre temporali diverse, rendendole complementari piuttosto che alternative.

Caffeina

La caffeina ha un ampio spettro d’azione, migliorando performance in sforzi di diverse durate attraverso meccanismi centrali (riduzione della percezione della fatica) e periferici.

Il suo effetto su esercizi di durata intermedia è comparabile o leggermente superiore a quello della beta-alanina.

Il grande vantaggio della caffeina è che agisce immediatamente dopo l’assunzione (entro 30-60 minuti), mentre la beta-alanina richiede settimane di supplementazione costante per accumulare carnosina nei muscoli.

Inoltre, la caffeina può essere utilizzata strategicamente solo quando serve (ad esempio prima di una gara o allenamento importante), mentre la beta-alanina deve essere assunta quotidianamente per mantenere i livelli muscolari elevati di carnosina.

Bicarbonato di sodio e citrato di sodio

Questi tamponi extracellulari hanno effetti simili alla beta-alanina per esercizi della stessa durata. Il vantaggio della beta-alanina è la migliore tollerabilità gastrointestinale e l’assenza di necessità di timing preciso pre-gara.

La combinazione di beta-alanina (effetto cronico intracellulare) con bicarbonato (effetto acuto extracellulare) appare la strategia più efficace.

Nitrato/Succo di barbabietola

I nitrati alimentari (NO₃⁻) sono presenti in elevate concentrazioni nel succo di barbabietola e in alcune verdure a foglia verde come spinaci e rucola. Vengono convertiti dall’organismo in ossido nitrico (NO). Questa molecola favorisce la vasodilatazione (allargamento dei vasi sanguigni) e migliora l’efficienza dei mitocondri nella produzione di energia.

A differenza della beta-alanina, che agisce tamponando l’acidosi in esercizi ad alta intensità di breve-media durata, i nitrati sembrano essere più efficaci per esercizi di endurance prolungata e a intensità submassimale (sotto la soglia del lattato), dove l’apporto di ossigeno e l’efficienza energetica sono i fattori limitanti principali. I meccanismi d’azione sono quindi completamente diversi e potenzialmente complementari.

Conclusioni: raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche

La letteratura scientifica accumulata negli ultimi due decenni fornisce solide evidenze sull’efficacia ergogenica della beta-alanina per specifiche tipologie di esercizio. I punti chiave da ricordare sono:

- Efficacia dimostrata: La beta-alanina produce un miglioramento significativo su esercizi ad alta intensità, con effetti massimi nella finestra temporale 0.5-10 minuti

- Specificità dell’effetto: L’efficacia è massima per sforzi in cui l’acidosi muscolare è il fattore limitante primario. Diventa invece trascurabile per sforzi molto brevi o di endurance prolungata

- Protocolli di supplementazione: Dosaggi di 4-6 g/die per 4-12 settimane sono sufficienti per saturare i depositi muscolari di carnosina. Sono successivamente possibili dosi di mantenimento di 1.2-2 g/die

- Sinergia con altri ergogenici: La co-supplementazione con bicarbonato di sodio produce l’effetto più marcato

- Sicurezza: Eccellente profilo di sicurezza, con la parestesia come unico effetto collaterale transitorio e gestibile

- Variabilità individuale: La risposta può variare significativamente tra individui, rendendo opportuno un approccio personalizzato

Per atleti e sport che rientrano nel dominio ottimale di efficacia della beta-alanina, la supplementazione rappresenta una strategia nutrizionale evidence-based con un favorevole rapporto beneficio/rischio. Come per ogni intervento nutrizionale, è comunque consigliabile consultare un professionista qualificato (dietista sportivo, nutrizionista, medico dello sport). Sarà così possibile individualizzare protocolli e dosaggi in base alle specifiche esigenze dell’atleta e della disciplina praticata.

Bibliografia

Artioli, G. G., Gualano, B., Smith, A., Stout, J., & Lancha, A. H., Jr (2010). Role of beta-alanine supplementation on muscle carnosine and exercise performance. Medicine and science in sports and exercise, 42(6), 1162–1173. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181c74e38

Culbertson, J. Y., Kreider, R. B., Greenwood, M., & Cooke, M. (2010). Effects of Beta-Alanine on Muscle Carnosine and Exercise Performance: A Review of the Current Literature. Nutrients, 2(1), 75-98. https://doi.org/10.3390/nu2010075

Harris, R. C., Tallon, M. J., Dunnett, M., Boobis, L., Coakley, J., Kim, H. J., Fallowfield, J. L., Hill, C. A., Sale, C., & Wise, J. A. (2006). The absorption of orally supplied β-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis. Amino Acids, 30(3), 279-289. https://doi.org/10.1007/s00726-006-0299-9

Hobson, R. M., Saunders, B., Ball, G., Harris, R. C., & Sale, C. (2012). Effects of β-alanine supplementation on exercise performance: A meta-analysis. Amino Acids, 43(1), 25-37. https://doi.org/10.1007/s00726-011-1200-z

Maté-Muñoz, J. L., Lougedo, J. H., Garnacho-Castaño, M. V., Veiga-Herreros, P., Lozano-Estevan, M. del C., García-Fernández, P., … Domínguez, R. (2018). Effects of β-alanine supplementation during a 5-week strength training program: a randomized, controlled study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12970-018-0224-0

Saunders, B., Elliott-Sale, K., Artioli, G. G., Swinton, P. A., Dolan, E., Roschel, H., Sale, C., & Gualano, B. (2017). β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 51(8), 658-669. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096396

Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., Stout, J. R., Hoffman, J. R., Wilborn, C. D., Sale, C., … Antonio, J. (2015). International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(1). https://doi.org/10.1186/s12970-015-0090-y

Varanoske, A. N., Hoffman, J. R., Church, D. D., Coker, N. A., Baker, K. M., Dodd, S. J., Oliveira, L. P., Dawson, V. L., Wang, R., Fukuda, D. H., & Stout, J. R. (2017). β-Alanine supplementation elevates intramuscular carnosine content and attenuates fatigue in men and women similarly but does not change muscle L-histidine content. Nutrition Research, 48, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2017.10.002

Pubblicità