L’olio essenziale di lavanda rappresenta una delle soluzioni naturali più studiate per l’insonnia, con evidenze scientifiche che ne confermano l’efficacia. L’insonnia colpisce fino al 40% della popolazione mondiale, con il 10-15% che soffre di forme croniche. Mentre i farmaci tradizionali presentano rischi di dipendenza ed effetti collaterali, l’olio essenziale di lavanda per l’insonnia emerge come alternativa scientificamente validata. L’inalazione di olio essenziale di lavanda prima di coricarsi produce effetti significativi sulla qualità del sonno riducendo anche stress, ansia e depressione attraverso la stimolazione del sistema olfattivo, il rilascio di endorfine e la regolazione del sistema nervoso autonomo. Questo approccio complementare offre un’opzione terapeutica sicura, accessibile e autogestibile per chi cerca soluzioni basate sull’evidenza ai disturbi del sonno.

- Introduzione: l’Aromaterapia come risposta naturale all’insonnia

- Lo stress come fattore primario nei disturbi del sonno

- I limiti dei trattamenti farmacologici convenzionali

- Aromaterapia inalatoria: meccanismi d’azione neurofisiologici

- Il concetto di arousal ed il suo ruolo centrale nella regolazione del sonno

- La lavanda: l’olio essenziale d’elezione per l’insonnia

- Proprietà farmacologiche e meccanismi d’azione dell’olio essenziale di lavanda

- Effetti terapeutici dell’olio essenziale di lavanda

- Può trattarsi di effetto placebo?

- Come utilizzare l’olio essenziale di lavanda: consigli pratici

- Bibliografia

Introduzione: l’Aromaterapia come risposta naturale all’insonnia

L’uso degli oli essenziali per l’insonnia ha conquistato crescente attenzione nella comunità scientifica come trattamento complementare per i disturbi del sonno, una delle problematiche più diffuse nella società contemporanea.

Perchè un sonno ristoratore è importante?

Perchè, durante il sonno, l’organismo umano mette in atto processi fondamentali per il benessere:

- recupero fisico: il corpo ripara i tessuti danneggiati e rafforza il sistema immunitario;

- recupero mentale e consolidamento della memoria: il cervello elimina le tossine accumulate durante la veglia e consolida i ricordi trasferendo le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine;

- Rigenerazione cellulare anti-invecchiamento: le cellule si rinnovano attraverso meccanismi di rigenerazione che rallentano l’invecchiamento.

I disturbi del sonno

La privazione cronica di sonno non solo compromette la qualità della vita quotidiana, ma aumenta significativamente il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, metaboliche e disturbi dell’umore.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito i disturbi legati al sonno un’epidemia di salute pubblica globale. Circa il 30% della popolazione adulta mondiale sperimenta sintomi di insonnia occasionali o transitori, quali difficoltà di addormentamento o risvegli notturni frequenti.

Per quanto concerne il disturbo di insonnia cronica, caratterizzato da sintomi persistenti superiori ai tre mesi e compromissione significativa delle funzioni diurne, la prevalenza si attesta intorno al 10-15% della popolazione adulta generale, con alcune indagini che riportano cifre fino al 30%.

In Italia, la situazione rispecchia le tendenze globali con circa 6-9 milioni di individui affetti da insonnia cronica. Ciò corrisponde ad un range che varia da 1 italiano su 10 a circa 1 italiano su 7. L’incidenza presenta marcate variazioni demografiche, risultando più elevata nelle donne, negli anziani e nei pazienti con comorbilità psichiatriche. Circa il 40% dei pazienti con insonnia presenta infatti una condizione psichiatrica coesistente, evidenziando la complessa interrelazione tra disturbi del sonno e salute mentale. Questa tendenza globale richiede approcci terapeutici innovativi, accessibili e sostenibili.

Lo stress come fattore primario nei disturbi del sonno

I risultati degli studi scientifici hanno identificato lo stress psicologico come il fattore maggiormente correlato ai disturbi del sonno. Tuttavia, nella popolazione contemporanea lo stress coesiste frequentemente con altre patologie, rendendo complessa la gestione dell’insonnia attraverso il solo trattamento dello stress. I pazienti con disturbi del sonno manifestano spesso comorbilità psichiatriche. Depressione, ansia e disturbo di panico sono pertanto condizioni che ostacolano ulteriormente la partecipazione a programmi terapeutici strutturati.

I programmi convenzionali per i disturbi del sonno generalmente prevedono sessioni di 50 minuti con frequenza settimanale e durata prolungata. Ciò li rende difficilmente accessibili per adulti che lavorano su turni diurni o notturni. Questa limitazione pratica evidenzia la necessità di interventi terapeutici flessibili e autogestibili.

I limiti dei trattamenti farmacologici convenzionali

La gestione tradizionale dell’insonnia si basa principalmente sulla prescrizione di induttori del sonno e sonniferi. Tuttavia, questi farmaci presentano diverse criticità che ne limitano l’utilizzo a lungo termine. Il rischio di sovradosaggio e dipendenza rappresenta un rischio reale nella pratica clinica. Inoltre gli effetti residui del farmaco permangono spesso durante il giorno e possono compromettere significativamente le attività quotidiane e la sicurezza personale.

Questi eventi avversi hanno stimolato la ricerca di alternative terapeutiche più sicure e sostenibili.

Aromaterapia inalatoria: meccanismi d’azione neurofisiologici

L’aromaterapia inalatoria rappresenta un approccio complementare e alternativo che ha recentemente acquisito crescente interesse nella comunità scientifica. Il meccanismo d’azione si basa sulla stimolazione del sistema olfattivo attraverso molecole aromatiche volatili che penetrano l’epitelio olfattivo attraverso il tetto nasale, attivando i neuroni olfattivi.

Vantaggi della via inalatoria

La via di somministrazione nasale presenta numerosi vantaggi rispetto alla somministrazione orale o endovenosa:

- non invasività;

- possibilità di autosomministrazione;

- tempo di insorgenza degli effetti più breve;

- maggiore biodisponibilità dovuta all’evitamento del metabolismo di primo passaggio epatico.

Inoltre, il bypass della barriera ematoencefalica può potenzialmente aumentare la disponibilità dei composti attivi nel sistema nervoso centrale. Questo bypass rappresenta quindi una via diretta e rapida per raggiungere il cervello.

Una cascata di eventi neurofisiologici: il ruolo dell’ipofisi

Questa stimolazione sensoriale innesca una cascata di eventi neurofisiologici che coinvolgono la ghiandola pituitaria, o ipofisi. Si tratta di una piccola ghiandola endocrina situata alla base del cervello. Il suo compito è quello di regolare molte funzioni del corpo attraverso la produzione e il rilascio di ormoni.

È considerata la “ghiandola maestra” perché controlla altre ghiandole, come la tiroide, le ghiandole surrenali e le gonadi.

Nel caso degli olii essenziali, la stimolazione dell’ipofisi determina la secrezione di ormoni e peptidi bioattivi. Tra questi, le endorfine rivestono un ruolo particolarmente rilevante nel trattamento dei disturbi del sonno associati a depressione e ansia, contribuendo inoltre alla riduzione del dolore e dello stress cronico.

Le particelle di olio aromatico inalate influenzano così direttamente il sistema nervoso centrale, responsabile del controllo delle emozioni e delle funzioni fisiologiche umane. L’aromaterapia regola il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino e il sistema immunitario, producendo effetti terapeutici sistemici sull’organismo.

Connettività anatomo-funzionale del sistema olfattivo

Recenti evidenze anatomo-funzionali hanno dimostrato la connettività anatomica e funzionale tra il sistema olfattivo e gli hub sottocorticali cerebrali, cioè quei centri nervosi situati nelle profondità del cervello che regolano funzioni vitali come il sonno, le emozioni, la memoria e le risposte automatiche dell’organismo.

Questa connessione diretta spiega perché gli aromi possono influenzare così rapidamente il nostro stato psicofisico. La stimolazione dei meccanorecettori dell’epitelio olfattivo porta alla sincronizzazione dell’attività elettrica del bulbo olfattivo, della corteccia piriforme, dell’ippocampo e dell’amigdala, strutture fondamentali per la regolazione del sonno e delle funzioni cognitive.

Il concetto di arousal ed il suo ruolo centrale nella regolazione del sonno

Tra le funzioni modulate dal sistema olfattivo, l’arousal riveste un ruolo particolarmente importante.

Cos’è l’arousal?

L’arousal rappresenta il livello generale di attivazione fisiologica e psicologica dell’organismo. In pratica è una sorta di “termostato” interno che determina il nostro stato di vigilanza e reattività in ogni momento.

- A livello fisiologico, l’arousal si manifesta attraverso parametri misurabili come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la tensione muscolare e l’attività cerebrale.

- A livello psicologico, corrisponde alla sensazione soggettiva di essere più o meno svegli, vigili, reattivi o, al contrario, rilassati e assonnati.

Questo parametro non è fisso, ma varia dinamicamente lungo una scala graduale. Ai livelli più bassi troviamo il sonno profondo, caratterizzato da minima attività cerebrale e completo rilassamento muscolare. Salendo lungo la scala, incontriamo il sonno leggero, poi la veglia rilassata (come quando siamo tranquilli sul divano), seguita dalla normale vigilanza quotidiana. All’estremo opposto dello spettro si collocano gli stati di allerta massima e stress intenso. In queste ultime condizioni, il corpo è in modalità di massima attivazione, con battito cardiaco accelerato, muscoli tesi e mente iperattiva.

L’arousal ottimale è essenziale per il benessere e il corretto funzionamento dell’organismo.

- Quando il livello di arousal è troppo basso, si manifesta sonnolenza eccessiva, difficoltà di concentrazione e disattenzione.

- Quando, al contrario, l’arousal è eccessivamente elevato, come accade tipicamente nell’insonnia, si verifica uno stato di iperattivazione caratterizzato da incapacità di rilassarsi, pensieri ruminanti e impossibilità di addormentarsi, con conseguente compromissione delle funzioni cognitive durante il giorno.

Come vedremo, l’olio essenziale di lavanda agisce proprio modulando questo parametro cruciale, riportandolo a livelli ottimali attraverso l’influenza diretta sul sistema nervoso centrale.

Grazie alla rete esistente di connessioni neuroanatomiche, la stimolazione olfattiva influenza non solo l’arousal, ma anche l’apprendimento della ricompensa, le emozioni e i processi di memoria.

L’elevato grado di connettività funzionale tra i sistemi olfattivi e la neocorteccia, lo strato più esterno ed evoluto del cervello, suggerisce che la stimolazione olfattiva possa svolgere un ruolo importante nella modulazione delle funzioni cognitive superiori, come le funzioni esecutive (pianificazione, decisione, controllo inibitorio) e l’attenzione sostenuta.

Pubblicità

La lavanda: l’olio essenziale d’elezione per l’insonnia

Nell’ambito degli studi sull’aromaterapia nel trattamento dei disturbi del sonno, l’olio essenziale di lavanda risulta essere l’aroma più utilizzato, sia nelle ricerche che impiegano oli singoli sia in quelle che utilizzano miscele aromatiche. Anzi, in queste ricerche, l’olio essenziale di lavanda utilizzato da solo si è dimostrato più efficace rispetto alle combinazioni di più aromi.

Questo suggerisce che per trattare l’insonnia è preferibile utilizzare l’olio essenziale di lavanda puro piuttosto che miscele complesse.

La Federazione Internazionale dei Commerci degli Oli Essenziali e degli Aromi (IFEAT) ha segnalato una rapida crescita nella coltivazione di piante aromatiche. La lavanda risulta pertanto essere la materia prima più acquistata al mondo per l’estrazione di oli essenziali.

Storia e tradizione dell’olio essenziale di lavanda in medicina

La scoperta fortuita degli effetti lenitivi della lavanda risale ai primi anni del 1900, quando il chimico francese René-Maurice Gattefossé sperimentò personalmente le proprietà curative dell’olio essenziale dopo essersi ustionato in laboratorio. Questo episodio condusse Gattefossé a studiare sistematicamente l’aromaterapia, ispirando successivamente il medico Jean Valnet a gettare le basi della medicina a base vegetale.

Valnet utilizzò l’olio essenziale di lavanda per lenire le ferite dei veterani della guerra in Indocina nel 1948. Solo successivamente ne estese l’uso per trattare l’agitazione nei pazienti psichiatrici. Studi etnofarmacologici hanno documentato l’uso medico dell’olio essenziale di lavanda per trattare stress, ansia e depressione in culture di tutto il mondo.

La lavanda induce una sensazione di pesantezza corporea e fornisce un senso di stabilità psicofisica. Grazie alle sue proprietà sedative naturali, la lavanda è stata storicamente utilizzata nella medicina tradizionale europea. Il balsamo di lavanda e i cuscini riempiti con fiori di lavanda rappresentavano rimedi popolari consolidati per l’insonnia.

Composizione chimica e standardizzazione

La composizione chimica dell’olio essenziale di lavanda è complessa e ogni componente può produrre effetti psicoattivi diversi. L’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha stabilito standard specifici per l’estrazione e la composizione analitica al fine di definire i gradi di qualità dell’olio essenziale. Nel 2012, il Comitato per i Medicinali a Base di Erbe (HMPC) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha adottato una monografia comunitaria sulle erbe medicinali su Lavandula angustifolia Miller aetheroleum, fornendo posologie specifiche e metodi di somministrazione orale. La valutazione specifica dell’HMPC ha concluso che l’olio di lavanda ha mostrato possibili effetti su diverse condizioni cliniche, affermando che il suo utilizzo in campo medico può essere basato sul suo uso di lunga data.

Proprietà farmacologiche e meccanismi d’azione dell’olio essenziale di lavanda

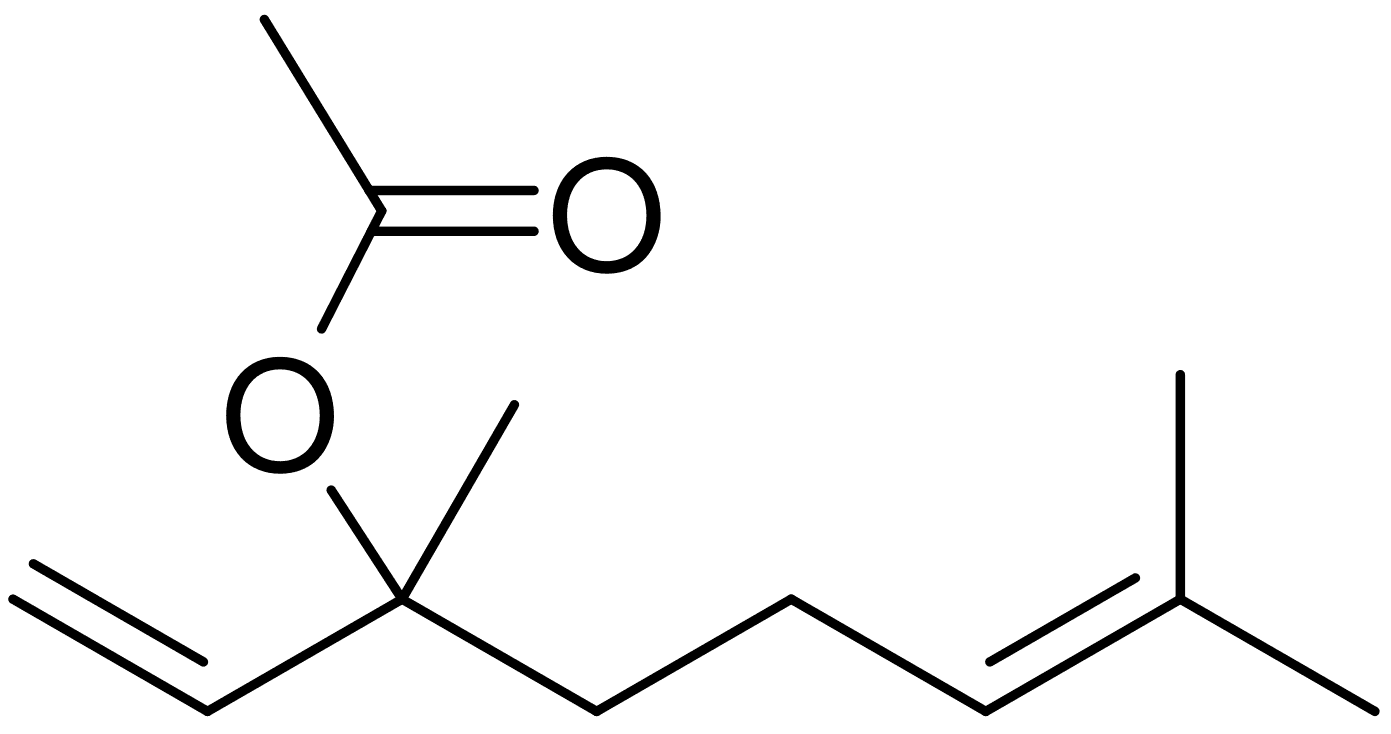

Gli oli essenziali di lavanda contengono composti bioattivi quali linalolo e acetato di linalile, i due componenti principali responsabili degli effetti centrali e periferici.

Come funziona il linalolo a livello molecolare

Quando inaliamo l’olio essenziale di lavanda, le molecole di linalolo entrano attraverso il naso e si legano ai recettori olfattivi presenti nell’epitelio nasale. Questo legame innesca una serie di segnali nervosi che raggiungono rapidamente il cervello. Il linalolo agisce principalmente sui recettori GABA-A, le stesse strutture su cui agiscono molti farmaci ansiolitici e sedativi. Il GABA (acido gamma-aminobutirrico) è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello: quando viene attivato, rallenta l’attività nervosa, producendo calma e rilassamento.

La prova che l’effetto del linalolo sia realmente mediato dal sistema GABA proviene da studi sperimentali: quando si somministra flumazenil, un farmaco che blocca i recettori GABA, l’effetto calmante della lavanda scompare. Inoltre, negli animali privi di olfatto (anosmici) la lavanda non produce alcun effetto, confermando che il meccanismo richiede necessariamente la stimolazione olfattiva.

Il percorso del segnale olfattivo dal naso al cervello

Una volta attivati i recettori olfattivi, il segnale viaggia attraverso specifiche vie nervose fino a raggiungere il locus coeruleus, un piccolo ma cruciale nucleo situato nel tronco cerebrale. Il locus coeruleus funziona come un “interruttore generale” dell’arousal: quando è molto attivo, ci mantiene svegli e in allerta; quando la sua attività diminuisce, ci sentiamo più calmi e possiamo addormentarci. Il linalolo, agendo attraverso il circuito GABAergico, riduce l’attività di questo centro nervoso, abbassando così il livello generale di attivazione dell’organismo.

Questo processo può avvenire attraverso due vie complementari che lavorano in sinergia:

La via diretta (bottom-up): dal basso verso l’alto

Immaginate questa via come un percorso rapido e automatico. Il segnale parte dai recettori olfattivi nel naso, passa attraverso il bulbo olfattivo (la prima stazione di elaborazione degli odori nel cervello) e raggiunge direttamente strutture profonde come il locus coeruleus. È una comunicazione veloce, quasi istintiva, che non richiede elaborazione conscia. Questa via spiega perché un odore può immediatamente farci sentire più rilassati o vigili, prima ancora che il nostro cervello “pensi” all’odore stesso.

La via indiretta (top-down): dall’alto verso il basso

Questa via è più complessa e coinvolge aree cerebrali superiori. L’informazione olfattiva sale fino alla corteccia orbitofrontale e alla corteccia cingolata anteriore, due regioni che elaborano aspetti emotivi e cognitivi degli odori (come il ricordo di una profumazione o l’associazione tra lavanda e rilassamento).

Queste cortecce, dopo aver “interpretato” l’odore, inviano segnali modulatori verso il basso, fino al locus coeruleus. Questa via integra l’esperienza olfattiva con le nostre aspettative, memorie ed emozioni, rendendo l’effetto della lavanda ancora più potente.

La particolarità di queste cortecce (orbitofrontale e cingolata anteriore) è che rappresentano le uniche strutture cerebrali superiori in grado di comunicare direttamente con il locus coeruleus. Questo spiega perché gli odori possono influenzare così rapidamente e profondamente il nostro stato di vigilanza: hanno un “accesso privilegiato” ai centri che regolano l’arousal.

Il ruolo della neocorteccia: come l’olio essenziale di lavanda influenza anche la mente e le performance cognitive

La neocorteccia rappresenta lo strato più esterno ed evoluto del cervello umano, la “corteccia grigia” che ci distingue dalle altre specie. È la sede delle nostre funzioni cognitive più raffinate: il pensiero razionale, la pianificazione, il linguaggio, l’attenzione volontaria e la memoria di lavoro. Studi neurofisiologici hanno dimostrato che i neuroni della neocorteccia sono particolarmente sensibili ai composti volatili sedativi come il linalolo, più sensibili rispetto ad altre strutture cerebrali.

Questa sensibilità specifica spiega un aspetto sorprendente dell’azione della lavanda: non agisce solo come sedativo per favorire il sonno, ma modula anche le prestazioni cognitive durante la veglia.

La legge di Yerkes-Dodson: trovare il livello ottimale di attivazione

La legge di Yerkes-Dodson spiega perché la lavanda è in grado sia di rilassare, sia di migliorare le performance cognitive. Secondo questa legge, consolidata in psicologia, esiste un livello ottimale di arousal per le prestazioni: se il livello di arousal è troppo basso oppure è troppo alto, in entrambi i casi viene compromessa l’efficienza. La lavanda funziona come un regolatore che riporta il sistema nervoso verso questo punto ottimale.

Questo meccanismo spiega il duplice effetto della lavanda: sedativo quando l’arousal è eccessivo (favorendo il sonno), e ottimizzante quando serve migliorare le performance cognitive diurne.

Ulteriori meccanismi: la via serotoninergica

Oltre al sistema GABA, il linalolo agisce anche attraverso un secondo importante circuito neurochimico: la via serotoninergica. La serotonina è un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell’umore, del benessere emotivo e del ciclo sonno-veglia. Questa molecola è spesso chiamata “ormone della felicità” e rappresenta il bersaglio principale di molti antidepressivi moderni.

Quando le molecole di linalolo raggiungono il bulbo olfattivo, possono attivare indirettamente il nucleo del rafe, una struttura del tronco cerebrale che produce e distribuisce la serotonina in tutto il cervello. Una volta attivato, il nucleo del rafe invia segnali serotoninergici verso l’alto (processo bottom-up), raggiungendo le aree corticali responsabili dell’umore, delle emozioni e delle funzioni cognitive.

Questa duplice azione – sul sistema GABA e sul sistema serotoninergico – spiega perché l’olio essenziale di lavanda non è semplicemente un “calmante”, ma possiede un profilo terapeutico così ampio e versatile.

Da un lato, il sistema GABA riduce l’arousal eccessivo e favorisce il rilassamento; dall’altro, il sistema serotoninergico migliora il tono dell’umore e contribuisce alla sensazione di benessere generale. Questa sinergia tra due sistemi neurotrasmettitoriali diversi permette alla lavanda di agire contemporaneamente su sonno, ansia, umore e funzioni cognitive, rendendola uno strumento terapeutico naturale particolarmente completo ed efficace.

Effetti terapeutici dell’olio essenziale di lavanda

Benefici oltre il sonno: un effetto a più livelli

L’olio essenziale di lavanda non agisce solo sulla qualità del sonno, ma produce effetti benefici su diversi aspetti della salute fisica e mentale. Le ricerche hanno documentato miglioramenti significativi nella riduzione dello stress, dell’ansia e dei sintomi depressivi. Questo dato è particolarmente importante perché i problemi di sonno sono spesso accompagnati da disturbi dell’umore e stati ansiosi, creando un circolo vizioso che la lavanda sembra in grado di interrompere agendo su più fronti contemporaneamente.

Come l’olio essenziale di lavanda calma il corpo: gli effetti fisiologici

Quando inaliamo olio essenziale di lavanda, il nostro organismo risponde con cambiamenti misurabili e concreti. Gli studi che hanno registrato l’attività cerebrale attraverso l’elettroencefalogramma hanno osservato un aumento delle onde cerebrali associate al rilassamento, in particolare le onde alfa e theta. Questo pattern è tipico di uno stato di calma vigile, simile a quello che si verifica durante la meditazione.

Inoltre, il sistema nervoso autonomo, quello che regola le funzioni automatiche del corpo, risponde all’inalazione di lavanda con una riduzione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura cutanea. Questi cambiamenti indicano che l’organismo sta passando da uno stato di attivazione (quello che si verifica quando siamo stressati o allerta) a uno stato di quiete. Gli effetti si manifestano rapidamente e possono durare fino a 20 minuti dopo la fine dell’inalazione.

In situazioni di stress acuto, come durante test sperimentali che inducono disagio fisico, i livelli di noradrenalina (un neurotrasmettitore dello stress) diminuiscono significativamente dopo l’esposizione alla lavanda. Ancora più interessante, anche i marcatori della risposta immunitaria allo stress risultano ridotti, suggerendo che la lavanda non solo ci fa sentire più calmi, ma modula anche le risposte biologiche profonde dell’organismo alle situazioni stressanti.

Olio essenziale di lavanda e funzioni cognitive: attenzione e memoria

Negli ultimi anni, la ricerca ha scoperto che la lavanda può fare molto di più che favorire il sonno: sembra migliorare alcune funzioni cognitive. Ciò aprirebbe prospettive inaspettate sul suo utilizzo come potenziatore delle capacità mentali.

Miglioramento dell’attenzione

L’effetto più consistente e replicato riguarda l’attenzione sostenuta, cioè la capacità di mantenere la concentrazione su un compito per periodi prolungati. Le persone esposte all’olio essenziale di lavanda mostrano tempi di reazione più rapidi in test che richiedono vigilanza continua, con effetti evidenti già dopo 14-30 minuti dall’inalazione.

Come già visto, questo effetto è strettamente legato all’azione dell’olio essenziale di lavanda sull’equilibrio dell’arousal.

La lavanda sembra indurre uno stato mentale particolare: non una concentrazione intensa e focalizzata su un singolo punto, ma piuttosto un’attenzione più distribuita e sostenibile nel tempo. È come se, invece di uno sprint concentrato, la mente entrasse in un ritmo di maratona più efficiente per compiti prolungati.

Effetti sulla memoria di lavoro

Per quanto riguarda la memoria di lavoro (quella che usiamo per manipolare temporaneamente informazioni, come quando facciamo calcoli mentali), i risultati sono meno univoci. Alcuni studi hanno trovato miglioramenti, altri peggioramenti rispetto ai gruppi di controllo. Questa contraddizione probabilmente riflette il fatto che diversi ricercatori hanno usato test differenti per misurare la memoria, e che il tipo specifico di compito può influenzare notevolmente i risultati.

Il ruolo delle aspettative personali

Un aspetto intrigante emerso dalle ricerche è che le nostre aspettative contano. Più una persona trova piacevole l’aroma della lavanda, più rapidi sono i suoi tempi di reazione nei test cognitivi. Questo suggerisce che l’effetto della lavanda non è puramente “meccanico”, ma coinvolge anche componenti psicologiche: le nostre credenze e sensazioni soggettive interagiscono con le proprietà chimiche dell’olio essenziale per produrre il risultato finale.

Può trattarsi di effetto placebo?

Un aspetto critico che emerge dalla letteratura esaminata riguarda la distinzione tra l’effetto placebo e l’effetto farmacologico intrinseco dell’olio essenziale di lavanda. La maggior parte degli studi non include condizioni placebo adeguatamente controllate, rendendo difficile separare completamente i due meccanismi d’azione.

Quando l’effetto placebo è evidente

Le evidenze a favore di una componente placebo provengono da studi sperimentali sulla percezione del dolore.

In questi esperimenti, la riduzione del dolore percepito si manifestava in tre condizioni:

- nei soggetti informati di inalare un aroma analgesico che effettivamente ricevevano olio essenziale di lavanda (effetto massimo),

- nei soggetti che credevano di inalare lavanda ma non ricevevano alcun trattamento (effetto intermedio),

- risultava invece assente nei soggetti non informati sul trattamento al quale erano sottoposti.

Questi risultati indicano che le aspettative soggettive e i segnali contestuali, come la presenza visibile di dispositivi di diffusione, possono contribuire agli effetti terapeutici attraverso meccanismi di condizionamento psicologico. L’effetto placebo, infatti, deriva dall’interpretazione che il cervello attribuisce alle informazioni contestuali del trattamento, e rappresenta una componente significativa della maggior parte degli interventi medici.

Quando l’effetto placebo è meno probabile: gli studi su soggetti con deficit cognitivo severo

Tuttavia, diverse evidenze supportano l’esistenza di un effetto farmacologico intrinseco indipendente dalle aspettative. Studi condotti su pazienti con demenza e morbo di Alzheimer hanno documentato miglioramenti cognitivi significativi dopo l’esposizione all’olio essenziale di lavanda. Queste popolazioni cliniche, caratterizzate da deterioramento cognitivo severo, presentano una ridotta capacità di formare aspettative consapevoli riguardo al trattamento, essendone meno coscienti. Ciò rende meno probabile che i benefici osservati derivino esclusivamente da meccanismi placebo.

Tali risultati confermano che l’olio essenziale di lavanda possiede proprietà farmacologiche reali, mediate dai componenti bioattivi linalolo e acetato di linalile, che agiscono sui sistemi GABAergico e serotoninergico indipendentemente dalle aspettative del paziente.

Come utilizzare l’olio essenziale di lavanda: consigli pratici

Per chi desidera provare l’aromaterapia con lavanda a casa, le ricerche forniscono indicazioni chiare su come ottenere i migliori risultati. Il vantaggio principale di questo approccio è la sua accessibilità: chiunque può utilizzarlo senza bisogno di programmi strutturati o supervisione medica continua, adattandolo alle proprie esigenze e preferenze.

Quando usarlo

Il momento migliore per inalare l’olio essenziale di lavanda è immediatamente prima di andare a dormire. Gli studi dimostrano che il momento di assunzione è più importante della frequenza. Vale a dire che non serve ripetere l’inalazione più volte durante la sera, ma conta soprattutto farlo nel momento giusto.

Come usarlo

Privilegiate l’olio essenziale di lavanda puro rispetto alle miscele. Potete scegliere tra diverse modalità, tutte ugualmente efficaci: un diffusore ambientale nella camera da letto, un inalatore personale, oppure semplicemente versare 2-3 gocce su un fazzoletto da posizionare vicino al cuscino. Quest’ultima è la soluzione più semplice ed economica.

Per quanto tempo

La costanza è fondamentale. Gli effetti benefici si accumulano nel tempo con l’uso regolare. L’ideale, quindi, sarebbe integrare l’aromaterapia nella propria routine serale come parte delle buone abitudini per il sonno. Più si usa, maggiori sono i benefici osservati.

A chi può servire

L’aromaterapia con lavanda è particolarmente indicata per chi ha difficoltà ad accedere a trattamenti strutturati per l’insonnia, per chi preferisce evitare i farmaci e i loro effetti collaterali, o semplicemente per chi cerca un supporto naturale per migliorare la qualità del sonno e ridurre stress e ansia. Grazie al suo profilo di sicurezza favorevole e all’assenza di rischi di dipendenza, può essere utilizzata a lungo termine senza preoccupazioni.

Bibliografia

Malloggi, E., Menicucci, D., Cesari, V., Frumento, S., Gemignani, A., & Bertoli, A. (2022). Lavender aromatherapy: A systematic review from essential oil quality and administration methods to cognitive enhancing effects. Applied psychology. Health and well-being, 14(2), 663–690. https://doi.org/10.1111/aphw.12310

Cheong, M. J., Kim, S., Kim, J. S., Lee, H., Lyu, Y. S., Lee, Y. R., Jeon, B., e Kang, H. W. (2021). Una revisione sistematica della letteratura e una meta-analisi degli effetti clinici della terapia per inalazione di aromi sui problemi del sonno. Medicina, 100(9), e24652. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000024652

Pubblicità