Dengue e Chikungunya, due arbovirus storicamente confinati alle regioni tropicali e subtropicali del mondo, stanno rapidamente emergendo come nuove minacce sanitarie per l’Italia e l’Europa meridionale. Questi patogeni, trasmessi dalle punture di zanzare femmine infette appartenenti al genere Aedes, rappresentano oggi una realtà epidemiologica in costante evoluzione nel nostro Paese, dove i cambiamenti climatici e la presenza ormai consolidata della zanzara tigre (Aedes albopictus) stanno creando le condizioni ideali per la loro diffusione autoctona.

- Dengue e Chikunguya, i Virus che vengono dal caldo

- Dengue: La malattia tropicale che minaccia l’Europa

- Chikungunya: la febbre articolare che si diffonde attraverso le zanzare tigre

- Epidemiologia del virus chikungunya nel mondo

- Le manifestazioni cliniche della Chikungunya: più di una semplice febbre

- Conclusioni: Chikungunya e Dengue, minacce emergenti per la salute globale

- Bibliografia

Dengue e Chikunguya, i Virus che vengono dal caldo

Storicamente associati alle regioni tropicali e subtropicali, dai Caraibi al Sud-est asiatico, dalle foreste pluviali del Brasile alle pianure monsoniche dell’India e della Thailandia, fino alle Maldive, Dengue e Chikungunya hanno recentemente trovato nell’Italia mediterranea un nuovo territorio di espansione. Se fino a pochi decenni fa i casi registrati nel nostro Paese erano quasi esclusivamente “importati” – contratti cioè durante viaggi internazionali in aree endemiche – oggi la situazione è sorprendentemente cambiata.

Tra il 2006 e il 2023, l’Italia ha registrato 481 casi autoctoni tra Dengue e Chikungunya, testimoniando come questi virus abbiano trovato le condizioni ideali per stabilirsi e diffondersi anche alle nostre latitudini. La crescente diffusione di Dengue e Chikungunya nel bacino del Mediterraneo ha trasformato quella che era considerata una minaccia esotica in una reale preoccupazione di sanità pubblica nazionale.

Il clima mediterraneo sempre più caldo, unito alla presenza capillare della zanzara tigre su tutto il territorio nazionale, ha creato un ecosistema favorevole alla trasmissione locale di virus Dengue e Chikunguya, ponendo l’Italia in prima linea nella nuova geografia delle malattie infettive emergenti.

Dengue: La malattia tropicale che minaccia l’Europa

La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare che sta destando crescente preoccupazione anche in Europa. Con oltre 390 milioni di infezioni stimate ogni anno nel mondo, questa patologia tropicale rappresenta una delle minacce sanitarie emergenti più significative del nostro secolo.

Cos’è il virus dengue?

Il virus dengue (DENV) appartiene alla famiglia Flaviviridae e si presenta in quattro sierotipi distinti (DENV1-4). Questo piccolo virus a RNA, con un diametro di appena 50 nanometri, nasconde una complessità sorprendente: ogni sierotipo conferisce immunità permanente solo verso se stesso, rendendo possibili infezioni multiple nel corso della vita.

La caratteristica più insidiosa della dengue? L’infezione secondaria con un sierotipo diverso può scatenare forme più gravi della malattia attraverso un meccanismo chiamato “antibody dependent enhancement” – letteralmente, i nostri stessi anticorpi possono peggiorare l’infezione.

Epidemiologia della Dengue

Meccanismi di trasmissione e cicli epidemiologici

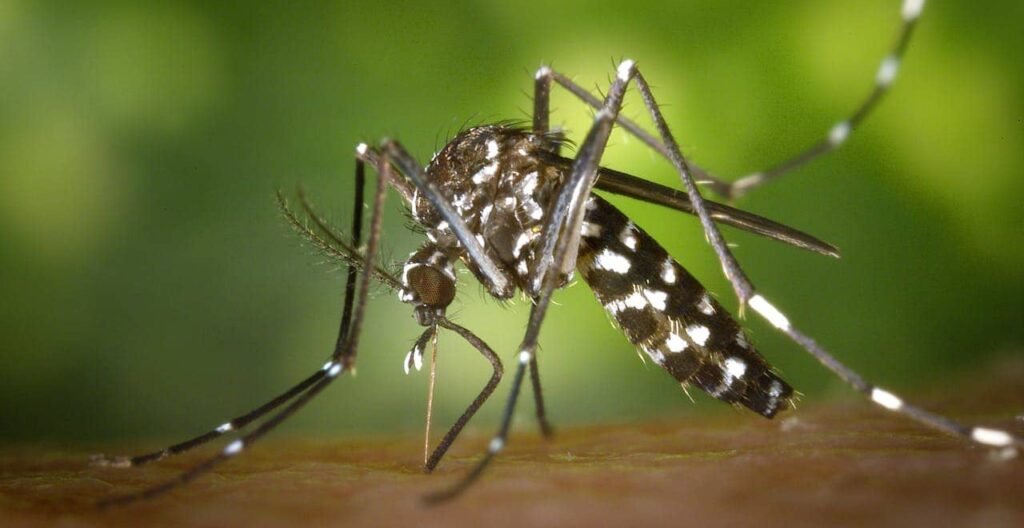

Il virus Dengue (DENV) viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare femmine infette del genere Aedes, secondo due cicli evolutivamente separati: rurale-selvatico (zanzara-primati) e urbano (zanzara-umani)(Vasilakis N et al, 2011). Il ciclo urbano, predominante nelle aree antropizzate, è caratterizzato da trasmissione diretta zanzara-uomo tramite Aedes aegypti, che deposita le uova in contenitori con acqua stagnante presso le abitazioni. Questa specie presenta attività ematofaga concentrata nelle ore dopo l’alba e prima del tramonto (WHO, Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control). Aedes albopictus (la zanzara tigre) può fungere da vettore secondario dove A. aegypti è assente, sebbene con minore efficienza trasmissiva.

Distribuzione globale e incidenza epidemiologica della Dengue

La Dengue è l’arbovirosi più diffusa a livello globale, con trasmissione endemica in oltre 100 paesi.

Si stimano ogni anno circa 96 milioni di casi sintomatici, con oltre 500.000 forme gravi che richiedono ospedalizzazione. Nel 2024 sono stati registrati circa 9.500 decessi a livello globale (analisi WHO, 2024), con più di 7.700 decessi nella sola Regione delle Americhe (PAHO/WHO, 2024). L’incidenza globale è aumentata significativamente negli ultimi trent’anni, in particolare in Asia sud‑orientale, Sud America e America Centrale, con una diffusione crescente anche in alcune aree dell’Africa sub‑sahariana (Wong et al., 2022). Nel 2024, sono stati notificati oltre 13 milioni di casi nella sola Regione delle Americhe (CDC, 2025).

Emergenza della Dengue in Europa

L’Europa ha storicamente registrato solo casi importati da viaggiatori. L’introduzione di A. albopictus ha tuttavia creato le condizioni per trasmissioni autoctone: infatti A. aegypti è assente dal continente europeo dal 1950 grazie al controllo vettoriale post-bellico (Powell JR et al, 2018), eccetto il caso di un’epidemia circoscritta verificatasi a Madeira nel 2012.

A. albopictus ha determinato focolai autoctoni in Francia (2010-2023), Croazia (2010-2011) e Spagna (2020).

Situazione epidemiologica italiana

L’Italia è tra i paesi europei più colpiti dalla trasmissione autoctona di Dengue. Il primo focolaio si verificò in provincia di Vicenza nell’agosto 2020 (Lazzarini L. et al, 2020). Nel 2023 si registrarono focolai simultanei in Lombardia (Cassaniti et al, 2023) e Lazio (De Carli G. et al, 2023), per un totale di 377 casi di cui 83 autoctoni (Del Manso M. et al, 2023). Nel 2024, al 3 dicembre, sono stati riportati 693 casi totali di cui 213 autoctoni, distribuiti in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lombardia, Veneto e Toscana (Del Manso M et al, 2024; Sacco C, et al. 2024), evidenziando un pattern di endemizzazione progressiva.

Sintomi dengue: come riconoscere la malattia

La dengue presenta un quadro clinico molto variabile.

Il 75% delle infezioni decorre in forma subclinica e rimane asintomatico. Questi soggetti, pur non manifestando sintomi evidenti, possono presentare lievi alterazioni laboratoristiche come trombocitopenia transitoria o modeste alterazioni delle transaminasi, rappresentando un importante serbatoio epidemiologico.

Il restante 25% sviluppa sintomi che possono evolverere rapidamente verso forme severe.

Febbre dengue (DF) senza segni d’allarme (D-nonWS): i sintomi principali

La forma più comune di Dengue – non Warning Signs (D-nonWS) si manifesta senza preoccupanti segni di allarme con:

- Febbre alta improvvisa (39-40°C) che dura 4-7 giorni

- Dolore retro-orbitale intenso – quella caratteristica sensazione di pressione dietro gli occhi che rappresenta il sintomo più tipico della dengue ed è causato dall’edema periorbitale e dalla pressione sui muscoli extraoculari

- Cefalea frontale severa spesso resistente ai comuni antidolorifici

- Dolori muscolari e articolari diffusi particolarmente intensi (“breakbone fever”)

- Rash cutaneo che compare dopo 3-5 giorni, inizialmente sul tronco

Dengue con segni d’allarme (DWWS): quando preoccuparsi

Alcuni sintomi rappresentano campanelli d’allarme che richiedono immediata attenzione medica:

- Vomito persistente (>3 episodi/ora) che impedisce di bere e mangiare

- Dolore addominale intenso localizzato soprattutto in zona stomaco e fegato

- Sanguinamenti da naso, gengive o mestruazioni abbondanti, dovuti ad una sindrome da vaso- permeabilità, alterazione della coagulazione e manifestazioni emorragiche con danno multiorgano (Wilder-Smith A. et al, 2019).

- Difficoltà respiratorie o accumulo di liquidi nell’addome

- Estrema stanchezza o agitazione insolita

Dengue severa (SD): l’emergenza medica

Rappresenta la forma più grave con mortalità potenziale del 10-20% se non trattata adeguatamente. Si articola in tre manifestazioni principali:

1. Sindrome da vaso-permeabilità plasmatica

- Distress respiratorio: secondario ad accumulo di fluidi nella cavità pleurica (intorno ai polmoni), in quella peritoneale (nell’addome, con conseguente ascite) e nell’interstizio polmonare, tra capillari ed alveoli, con possibile edema polmonare

2. Febbre emorragica da Dengue (Dengue Haemorrhagic Fever, DHF)

- Emorragie severe che superano i semplici sanguinamenti mucosi: vomito di sangue (di origine gastrointestinale alta), feci nere, maleodoranti, da sangue digerito, mestruazioni molto abbondanti e prolungate, emorragie retroperitoneali. Si tratta, cioè, di una perdita di sangue significativa e potenzialmente pericolosa per la vita.

- Coagulopatia da consumo: si verifica quando i fattori della coagulazione vengono consumati in modo eccessivo e incontrollato, con allungamento di PT/aPTT e riduzione del fibrinogeno. In parole semplici, il sangue non riesce più a coagulare efficacemente, aumentando il rischio emorragico.

- Trombocitopenia severa: i valori normali di piastrine sono compresi tra 150.000 – 400.000/μL. Nella febbre emorragica da Dengue scendono sotto i 20.000/μL, causando una compromissione della coagulazione ed altissimo rischio di sanguinamento spontaneo, anche senza trauma.

3. Compromissione severa d’organo

- Danno epatico acuto con transaminasi superiori a 1000 U/L che indica necrosi epatocellulare massiva e possibile evoluzione verso insufficienza epatica fulminante

- Coinvolgimento neurologico: encefalite, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza

- Compromissione renale: oliguria, incremento della creatinina, possibile insufficienza renale acuta

- Coinvolgimento cardiaco: miocardite, aritmie, compromissione della funzione sistolica

La fase critica si verifica tra il 3° e 7° giorno dall’esordio dei sintomi, quando la febbre scende ma aumenta il rischio di complicanze severe. Durante questa finestra temporale, il monitoraggio clinico e laboratoristico intensivo è fondamentale per identificare precocemente i segni di deterioramento e attuare tempestivamente le appropriate misure terapeutiche di supporto.

Prevenzione della Dengue: vaccini e controllo vettoriale

Dal 2023, l’Italia dispone del vaccino QDenga (Takeda), autorizzato per persone a partire dai 4 anni d’età. Questo vaccino tetravalente richiede due dosi a distanza di tre mesi e rappresenta un importante strumento di prevenzione, specialmente per i viaggiatori diretti in aree endemiche.

Tuttavia, la prevenzione primaria rimane il controllo delle zanzare. Restano pertanto fondamentali eliminazione dei focolai larvali, uso di repellenti e protezioni fisiche durante le ore di maggiore attività vettoriale (alba e tramonto).

Trattamento: solo terapie di supporto

Attualmente non esistono farmaci specifici contro la Dengue. Il trattamento si basa esclusivamente su terapie di supporto: controllo della febbre, trattamento del dolore, mantenimento dell’equilibrio idrico-elettrolitico e monitoraggio delle complicanze.

Il paracetamolo è spesso usato per controllare il dolore. I farmaci antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene e l’aspirina sono evitati in quanto possono aumentare il rischio di sanguinamento.

La chiave sta nel riconoscimento precoce dei segni d’allarme che possono precedere l’evoluzione verso forme severe, potenzialmente fatali se non gestite adeguatamente.

In Italia, l’infezione da DENV è soggetta ad obbligo di notifica ed oggetto di sorveglianza. Tale obbligo è previsto dal “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020 – 2025” del Ministero della Salute. La sorveglianza dei casi umani importati e autoctoni si attua per tutto l’anno su tutto il territorio nazionale.

Chikungunya: la febbre articolare che si diffonde attraverso le zanzare tigre

Che cos’è il virus chikungunya (CHIKV)

La febbre Chikungunya è una malattia virale debilitante trasmessa dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus(zanzara tigre). È caratterizzata da grave artrite acuta che colpisce principalmente polsi, caviglie, ginocchia e piccole articolazioni di mani e piedi.

I dolori articolari sono così intensi da limitare significativamente la mobilità dei pazienti, spesso persistendo per settimane o mesi dopo la fase acuta dell’infezione.

Il virus Chikungunya può infettare sia umani che animali e si presume abbia iniziato la sua evoluzione come agente zoofilo prima di diventare antropofilo.

Storia e origine del nome

Il virus Chikungunya fu scoperto nel 1952 durante un’epidemia sull’altopiano di Makonde (Tanzania). Il nome deriva dalla parola Makonde “kungunyala” che significa “si piega” o “che cammina curvo”, riferendosi alla postura caratteristica dei pazienti che, a causa degli intensi dolori articolari, assumono una camminata incurvata e claudicante. Questo termine locale descrive efficacemente il principale segno distintivo della malattia.

Dopo decenni di relativa quiescenza, nel 2005-2006 il virus si diffuse massivamente dalle città costiere del Kenya alle isole dell’Oceano Indiano in un’epidemia senza precedenti, colpendo quasi il 40% della popolazione di Reunion (circa 300.000 persone). Questa diffusione esplosiva segnò l’inizio della riemergenza globale del virus chikungunya come importante minaccia per la salute pubblica.

Epidemiologia del virus chikungunya nel mondo

Il virus chikungunya appartiene alla famiglia Togaviridae, genere Alphavirus, ed è un virus ad RNA.

La trasmissione della Chikungunya avviene esclusivamente tramite puntura di zanzare femmine del genere Aedes, con A. aegypti come vettore principale e più efficiente. Invece A. albopictus (“zanzara tigre”) ha un ruolo secondario ma che diventa tuttavia significativo nelle aree temperate.

Come visto per la Dengue, anche il virus Chikungunya presenta due cicli di trasmissione distinti: urbano e selvatico (silvestre).

Il Ciclo Urbano è il principale responsabile delle epidemie umane con trasmissione umano-zanzara-umano. I vettori coinvolti sono, come detto, Aedes aegypti (urbana, diffusa nelle città tropicali), e Aedes albopictus (zanzara tigre, resistente al freddo, presente anche in Italia).

Il Ciclo Selvatico del virus Chikunguya è meno studiato rispetto alla Dengue, è documentato principalmente in Africa. Coinvolge anche qui Primati non umani come ospiti amplificatori, zanzare forestali (es. Aedes africanus), con una trasmissione animale-zanzara-animale che mantiene il virus in natura, fungendo da serbatoio.

Nel Ciclo Urbano, le zanzare infette inoculano il virus negli umani attraverso la saliva durante il pasto di sangue, stabilendo così un ciclo di trasmissione diretto senza necessità di ospiti intermedi. Non esistono casi documentati di trasmissione diretta inter-umana.

La prima epidemia di chikungunya documentata risale al 1953 in Tanzania, sebbene un’epidemia simile sia stata descritta già nel 1779 in Indonesia. Ciò suggerisce una presenza storica del virus molto più antica di quanto inizialmente riconosciuto.

Diffusione globale del virus Chikungunya

Dagli anni ’50, diverse epidemie di chikungunya si sono verificate in Asia e Africa. Nel dicembre 2013, il virus è emerso nei Caraibi diffondendosi rapidamente nelle Americhe. Attualmente la chikungunya è endemica in tutte le regioni (sub)tropicali di America, Africa e Asia.

Chikungunya in Europa e Italia

Primi casi di chikungunya in Europa

Fino al 2007, i casi di chikungunya in Europa erano esclusivamente associati a viaggi in zone endemiche, rappresentando pertanto solo casi d’importazione senza trasmissione locale.

La prima trasmissione autoctona europea si verificò in Italia (luglio-settembre 2007) in Emilia-Romagna, originando da un caso indice di un viaggiatore di ritorno dall’India. L’evento segnò un momento storico: per la prima volta il virus riuscì a stabilire un ciclo di trasmissione locale in Europa grazie alla presenza di popolazioni stabili di A. albopictus (zanara tigre). (A. aegypti è assente dal continente europeo dal 1950 grazie al controllo vettoriale post-bellico)

L’isolamento virale confermato nelle zanzare tigre catturate nell’area colpita fornì la prova definitiva della competenza vettoriale locale. Furono segnalati 214 casi confermati concentrati principalmente nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, dimostrando in questo modo la capacità del virus di adattarsi a nuovi contesti geografici e climatici.

Situazione attuale in Italia

Nel 2017, nuovi focolai di chikungunya in Italia interessarono simultaneamente Lazio (269 casi ad Anzio e 61 casi a Roma) (Rezza G. et al, 2018) e Calabria (100 casi a Guardavalle Marina) (Riccardo F. et al, 2019), per un totale di 436 casi confermati (Lindh E. et al, 2018) che dimostrarono nuovamente la capacità del virus di stabilire trasmissione autoctona in diverse aree climatiche della penisola. Questi episodi confermarono pertanto la persistente vulnerabilità del territorio italiano e l’efficacia di A. albopictus come vettore competente anche in contesti urbani densamente popolati.

Nel 2024, circa 620.000 casi e 213 decessi sono stati segnalati globalmente (Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control) evidenziando l’impatto crescente della chikungunya a livello mondiale, mentre in Europa si sono verificati solo casi importati, principalmente da viaggiatori provenienti da aree endemiche in espansione.

Il rischio chikungunya in Europa rimane elevato e in costante aumento a causa di due fattori critici: l‘intensificazione dei viaggi internazionali che aumenta l’importazione del virus tramite viaggiatori infetti durante la fase viremica, e l’espansione geografica progressiva di A. albopictus dovuta ai cambiamenti climatici.

La presenza di vettori competenti è particolarmente preoccupante nella costa mediterranea, dove le condizioni climatiche favorevoli e la densità turistica creano inevitabilmente un ambiente ideale per la trasmissione virale.

Come si trasmette il virus Chikungunya

La trasmissione del virus Chikungunyaosì avviene con una velocità eccezionale rispetto ad altre arbovirosi: il virus compare infatti nella saliva delle zanzare già 2-3 giorni dopo il pasto ematico su un soggetto infetto (periodo di incubazione estrinseca molto breve), consentendo un ciclo di trasmissione umano-zanzara-umano in meno di una settimana. Questa rapidità favorisce la diffusione epidemica del virus.

Nei mammiferi, il meccanismo di infezione segue un percorso sistemico. Questo significa che CHIKV si replica inizialmente nella cute e nei fibroblasti del sito di inoculazione, e successivamente entra nel flusso sanguigno (fase viremica) e si diffonde quindi per via ematogena agli organi bersaglio principali come fegato, muscoli scheletrici, articolazioni e tessuti linfoidi.

In casi rari ma clinicamente significativi, il virus può attraversare la barriera emato-encefalica e così raggiungere il Sistema Nervoso Centrale, causando complicazioni neurologiche.

Le manifestazioni cliniche della Chikungunya: più di una semplice febbre

La sintomatologia della Chikungunya presenta caratteristiche distintive che la differenziano da altre arbovirosi come Dengue e Zika, pur condividendo con esse modalità di trasmissione simili.

Fase acuta e periodo di incubazione

Dopo un periodo di incubazione generalmente compreso tra 3-7 giorni dalla puntura della zanzara infetta, la malattia si manifesta con sintomi in oltre l’80% dei casi infetti. L’esordio è tipicamente acuto e caratterizzato da:

- Febbre elevata: spesso superiore ai 39°C, rappresenta uno dei segni più costanti

- Poliartralgia severa: dolori articolari intensi, tipicamente bilaterali e simmetrici, che coinvolgono principalmente polsi, caviglie, ginocchia e piccole articolazioni di mani e piedi

- Artrite: infiammazione articolare che può risultare estremamente debilitante

- Rash cutaneo: eritema maculopapulare che può interessare ampie aree corporee

Sintomatologia sistemica

Il quadro clinico si completa con una serie di manifestazioni sistemiche che includono:

- Cefalea intensa: spesso di tipo pulsante

- Mialgia: dolori muscolari diffusi che contribuiscono alla sensazione di malessere generale

- Congiuntivite: infiammazione oculare presente in una percentuale significativa di pazienti

- Sintomi gastrointestinali: nausea e vomito possono accompagnare la fase acuta

Alterazioni laboratoristiche

Gli esami di laboratorio durante la fase acuta mostrano tipicamente:

- Linfopenia: riduzione dei linfociti circolanti

- Trombocitopenia: diminuzione delle piastrine

- Elevazione della creatinina: indicativa di un possibile coinvolgimento renale

Complicanze e forme severe

Sebbene la maggior parte dei casi abbia un decorso benigno, possono tuttavia verificarsi complicanze rare ma gravi, particolarmente nei soggetti più vulnerabili (neonati, anziani oltre i 65 anni e persone con comorbidità):

- Manifestazioni oculari: uveite e retinite

- Coinvolgimento cardiaco: miocardite

- Complicanze epatiche: epatite

- Manifestazioni renali: nefrite

- Coinvolgimento neurologico: meningoencefalite, mielite, sindrome di Guillain-Barré

- Paralisi dei nervi cranici

- Fenomeni emorragici: rari ma potenzialmente gravi

Decorso e fase cronica

La fase acuta si risolve generalmente nell’arco di 7-10 giorni, tuttavia la Chikungunya presenta una caratteristica peculiare che la distingue da altre arbovirosi: la possibile evoluzione verso una forma cronica.

Una percentuale variabile di pazienti può infatti sviluppare artralgia persistente che può protrarsi per mesi o addirittura anni dopo la risoluzione della fase acuta. Questa forma cronica si caratterizza per:

- Poliartralgia ricorrente: dolori articolari che possono presentare pattern di riacutizzazione

- Poliartrite cronica: infiammazione articolare persistente

- Tenosinoviti: infiammazione delle guaine tendinee

La mortalità associata alla Chikungunya è fortunatamente rara e si verifica principalmente negli adulti più anziani con condizioni predisponenti.

La peculiarità della Chikungunya risiede proprio nella sua capacità di causare una sindrome articolare prolungata che può impattare significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. Questa particolarità rende fondamentale una diagnosi precoce e una gestione clinica appropriata, specialmente considerando la crescente diffusione geografica del virus e la presenza del vettore competente nei territori europei.

Conclusioni: Chikungunya e Dengue, minacce emergenti per la salute globale

La Chikungunya e la Dengue rappresentano due delle più importanti arbovirosi emergenti del XXI secolo, condividendo gli stessi vettori (Aedes aegypti e A. albopictus) ma con caratteristiche cliniche distintive. Mentre la Dengue si manifesta principalmente con febbre emorragica e sindrome da shock, la Chikungunya è caratterizzata da artrite debilitante che può persistere per mesi.

Prevenzione e controllo delle Arbovirosi

La prevenzione delle punture di zanzara rimane l’unica strategia efficace contro Dengue e Chikunguya.

Le misure di controllo includono sostanzialmente l’eliminazione dei focolai larvali, l’uso di repellenti e zanzariere, e la sorveglianza epidemiologica attiva. Con i cambiamenti climatici che favoriscono l’espansione dei vettori, la minaccia di nuove epidemie in Europa e nel Mediterraneo richiede un approccio integrato di sanità pubblica.

Per rimanere aggiornati sui sintomi della Chikungunya e della Dengue, consultate sempre il vostro medico di fiducia in caso di febbre dopo viaggi in zone endemiche. La diagnosi precoce e il monitoraggio clinico rappresentano strumenti fondamentali per la gestione di queste malattie tropicali emergenti in continua espansione geografica.

Bibliografia

Menegale, F., Manica, M., Del Manso, M. et al. Risk assessment and perspectives of local transmission of chikungunya and dengue in Italy, a European forerunner. Nat Commun 16, 6237 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61109-1

Kharwadkar, S., & Herath, N. (2024). Clinical manifestations of dengue, Zika and chikungunya in the Pacific Islands: A systematic review and meta-analysis. Reviews in medical virology, 34(2), e2521. https://doi.org/10.1002/rmv.2521

Dengue

Bhatt, P., Sabeena, S. P., Varma, M., & Arunkumar, G. (2021). Current Understanding of the Pathogenesis of Dengue Virus Infection. Current microbiology, 78(1), 17–32. https://doi.org/10.1007/s00284-020-02284-w

Wong, J. M., Adams, L. E., Durbin, A. P., Muñoz-Jordán, J. L., Poehling, K. A., Sánchez-González, L. M., Volkman, H. R., & Paz-Bailey, G. (2022). Dengue: A Growing Problem With New Interventions. Pediatrics, 149(6), e2021055522. https://doi.org/10.1542/peds.2021-055522

Wilder-Smith, A., Ooi, E. E., Horstick, O., & Wills, B. (2019). Dengue. Lancet (London, England), 393(10169), 350–363. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32560-1

Vasilakis, N., Cardosa, J., Hanley, K. A., Holmes, E. C., & Weaver, S. C. (2011). Fever from the forest: prospects for the continued emergence of sylvatic dengue virus and its impact on public health. Nature reviews. Microbiology, 9(7), 532–541. https://doi.org/10.1038/nrmicro2595

Jeffrey R Powell, Andrea Gloria-Soria, Panayiota Kotsakiozi, Recent History of Aedes aegypti: Vector Genomics and Epidemiology Records, BioScience, Volume 68, Issue 11, November 2018, Pages 854–860, https://doi.org/10.1093/biosci/biy119

Chikunguya

Lindh, E., Argentini, C., Remoli, M. E., Fortuna, C., Faggioni, G., Benedetti, E., Amendola, A., Marsili, G., Lista, F., Rezza, G., & Venturi, G. (2018). The Italian 2017 Outbreak Chikungunya Virus Belongs to an Emerging Aedes albopictus-Adapted Virus Cluster Introduced From the Indian Subcontinent. Open forum infectious diseases, 6(1), ofy321. https://doi.org/10.1093/ofid/ofy321

Giovanni Rezza, Chikungunya is back in Italy: 2007–2017, Journal of Travel Medicine, Volume 25, Issue 1, 2018, tay004, https://doi.org/10.1093/jtm/tay004

Riccardo, F., Venturi, G., Di Luca, M., Del Manso, M., Severini, F., Andrianou, X., Fortuna, C., Remoli, M. E., Benedetti, E., Caporali, M. G., Fratto, F., Mignuoli, A. D., Rizzo, L., De Vito, G., De Giorgio, V., Surace, L., Vairo, F., Angelini, P., Re, M. C., Amendola, A., … Rizzo, C. (2019). Secondary Autochthonous Outbreak of Chikungunya, Southern Italy, 2017. Emerging infectious diseases, 25(11), 2093–2095. https://doi.org/10.3201/eid2511.180949

Link Istituzionali

WHO, Dengue guidelines, for diagnosis, treatment, prevention and control. https://www.who.int/publications/i/item/9789241547871

WHO, Dengue – Global situation. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518

Pan American Health Organization – World Health Organization-Americans Region (PAHO-WHO). Dengue Multi-Country Grade 3 Outbreak 2024

Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020 – 2025

AMCLI ETS. Percorso Diagnostico Arbovirosi trasmesse da zanzare del genere aedes: focus su dengue,zika e chikungunya – Rif. 2025-28. https://www.amcli.it/wp-content/uploads/2025/02/28_PD_ARBO_AEDES_DENV_ZIKV_CHIKV_DEF13FEB25_def.pdf

Pubblicità

Articolo molto utile e ben fatto! Vengo dal Sud America e purtroppo ho avuto la chikungunya: ricordo bene quanto i dolori fossero insopportabili. Per questo trovo fondamentale sensibilizzare anche in Italia e in Europa sull’importanza della prevenzione e della conoscenza di queste malattie. Grazie per le preziose informazioni!

Apprezzo molto il tuo commento. È bello vedere lettori così attenti e interessati!